Article mis en ligne le 12 avril 2013.

Dernière mise à jour le 26 novembre 2019.

En France métropolitaine, les seules vaccinations obligatoires pour la population sont celles contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite [1] [2]. La vaccination BCG (Bilié de Calmette et Guérin) contre la tuberculose n'est plus obligatoire depuis 2007 [3] dans la plupart des cas. En revanche, la vaccination est recommandée par les organismes officiels de santé pour de nombreuses autres maladies sans que cela soit pour autant obligatoire. Le calendrier simplifié des recommandations vaccinales permet d'avoir une idée du nombre de vaccins recommandés et de l'âge auquel il est recommandé de les injecter [4].

La forte disproportion qui existe entre le nombre de vaccins obligatoires (3 maladies) et le nombre de vaccins recommandés (14 maladies) m'a fait m'interroger sur la gravité et la mortalité des maladies contre lesquelles ils agissent. L'objectif de cet article est donc de savoir si les vaccinations obligatoires ont encore une utilité compte tenu de la situation épidémiologique actuelle de la France, si elles ont des effets secondaires et, si c'est le cas, s'il existe des traitements alternatifs qui protégeraient des mêmes maladies sans avoir les effets secondaires des vaccins. J'espère pouvoir ici être en mesure de quantifier la balance bénéfice/risque souvent utilisée par les partisans de la vaccination pour défendre leur position alors que cette valeur n'a, à ma connaissance, jamais été quantifiée. Nous nous limiterons ici à l'étude des trois maladies contre lesquelles une vaccination est obligatoire.

Note : l'article se limite à la population civile résidant en France métropolitaine, les obligations vaccinales étant différentes pour au moins quatre autres catégories de personnes : les résidents de la Guyane, les militaires, les personnels de santé et les voyageurs pour certains pays.

En France, les seules vaccinations obligatoires pour la population sont celles contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite [1] [2]. L'article R. 3111-2 du code de la santé publique stipule que la vaccination antidiphtérique doit être pratiquée avant l'âge de dix-huit mois. Comme l'article L. 3111-2 impose que les vaccinations antidiphtérique et antitétanique soient pratiquées simultanément, la vaccination antitétanique doit également être pratiquée avant dix-huit mois. L'article R. 3111-3 indique, quant à lui, que la vaccination antipoliomyélitique comporte une première vaccination, pratiquée avant l'âge de dix-huit mois, et des rappels de vaccination terminés avant l'âge de treize ans.

Concernant la tuberculose, la vaccination n'est plus obligatoire depuis 2007 (décret numéro 2007-1111 du 17 juillet 2007). Elle est remplacée par une recommandation forte de vaccination précoce des enfants à risque élevé de tuberculose. L'adsp numéro 60 de septembre 2007 nous fournit la liste de ces enfants :

Sont considérés comme enfants à risque élevé de tuberculose (avis du CSHPF du 9 mars 2007), relevant donc de la recommandation forte de vaccination, les enfants qui répondent au moins à l'un des critères suivants:

- enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse;

- enfant dont au moins un des parents est originaire de l'un de ces pays;

- enfant devant séjourner au moins un mois d'affilée dans l'un de ces pays;

- enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose (collatéraux ou ascendants directs);

- enfant résidant en Île-de-France ou en Guyane;

- enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque d'exposition au bacille tuberculeux.

Avant le 12 juin 2008, il était possible de satisfaire aux

obligations vaccinales DTP en se faisant injecter le vaccin DTPolio®

de Sanofi Pasteur. La distribution de ce vaccin a été temporairement

suspendue le 12 juin 2008 par l’Agence française de Sécurité sanitaire

des Produits de Santé (Afssaps), aujourd’hui Agence nationale de

sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Cette action

est justifiée car une augmentation importante du nombre de

manifestations allergiques à la suite de la vaccination par DTPolio® a

été relevée depuis le début de l’année 2008 par rapport aux années

précédentes.

[5]

Le communiqué poursuit : Un rappel des lots étant effectué le 12

juin 2008, le vaccin DTPolio® ne sera plus disponible dans les

officines à cette date. Pour le rappel chez les enfants à partir de

l’âge de 6 ans, le vaccin Revaxis® constitue une solution alternative

durant la période d’indisponibilité du vaccin DTPolio®.

Le vaccin

DTPolio® présentait l'intérêt de regrouper les 3 seules vaccinations

obligatoires dans un seul

produit. Le

Révaxis contient, lui, de l'hydroxyde d'aluminium. L'aluminium est

soupçonné d'entraîner des troubles neurologiques, voire des maladies

neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et la sclérose en

plaques [6]. De plus, ce vaccin n'est autorisé

que pour les rappels à partir de 6

ans [7]. Il n'est a priori pas

possible de l'utiliser en primo-vaccination avant 6 ans.

Dans

son message

aux prescripteurs, l'Affsaps précise que [p]our les rares

situations dans lesquelles DTPolio® était utilisé en primo-vaccination

en raison d'une contre-indication à la vaccination coquelucheuse,

Sanofi Pasteur MSD met à disposition des prescripteurs, sur demande

auprès de son Service d'Information Médicale (numéro vert: 0800 57 90

66), les deux vaccins DTVax®, vaccin diphtérique et tétanique adsorbé

et ImovaxPolio®, vaccin poliomyélitique inactivé, qui peuvent être

injectés simultanément en 2 sites séparés

. Il est donc possible

d'utiliser la combinaison des deux vaccins DTVax® plus ImovaxPolio®

pour satisfaire aux obligations vaccinales. Cependant la lecture des

notices et résumés des caractéristiques du produit (RCP) des vaccins

peuvent montrer des contre-indications et des effets

indésirables: notice

et RCP du DTVax (voir

aussi une

autre notice et un autre

RCP), notice

et RCP de l'ImovaxPolio. On apprend également que le DTVax est

adsorbé sur de l'hydroxyde d'aluminium, il est donc possible qu'il en

contienne. Ce

vaccin contient

également du Thiomersal (aussi appelé

Thimérosal). Le Thiomersal

est un composé contenant environ 49 % de

mercure, l'Affsaps

a demandé en 2000 aux laboratoires de retirer du marché de

nombreux vaccins en contenant, par mesure de précaution. Le Dr Andrew

Wakefield a en effet montré les liens qui existent entre l'injection

de mercure par les vaccins et l'autisme, cette étude a néanmoins été

décriée par une partie de la communauté

scientifique [8]. Pourtant, en 2007 aux

États-Unis, l’État fédéral a conclu à un lien de causalité avéré entre

vaccinations infantiles et autisme chez une petite fille de

9 ans [9]. Le message de l'Affsaps

indique également que d'autres vaccins contenant, en plus,

une protection contre la coqueluche existent. Néanmoins, la

vaccination contre cette maladie n'est pas obligatoire.

De plus, dans

son avis

relatif à la définition de l’obligation vaccinale dans un cadre

indemnitaire, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) indique,

à propos du DTvax : [vaccin] non commercialisé mais qui peut être

fourni sur demande par la firme (Sanofi Pasteur)

. La Ligue

nationale pour la liberté des vaccinations

(LNPLV) ajoute : DT

Vax® n'est pas commercialisé, il est délivré gratuitement (kit DTVax®

+ ImoVax Polio®) par le laboratoire sur commande du médecin

prescripteur, en fournissant : les 3 premières lettres du nom et le

prénom de l'enfant, son âge, la raison pour laquelle l'enfant n'est

pas vacciné par un vaccin penta- ou hexavalent (contre-indication ou

convenance personnelle), les coordonnées du médecin et celles de la

pharmacie où les vaccins doivent être livrés

.

Pour les personnes qui souhaitent n'appliquer que les vaccins obligatoires et sans hydroxyde d'aluminium ni thiomersal, la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations propose d'écrire le texte suivant sur la page des vaccinations du carnet de santé :

L'endos de la responsabilité civile et pénale des effets indésirables dus aux vaccinations s'impose à toute personne exigeant ou pratiquant un vaccin comportant, en plus du DTP seule vaccination obligatoire, [à adapter selon la situation] une ou plusieurs valences obligatoires, ou des rappels non obligatoires, ou des vaccins non obligatoires comme le ROR, ce qui entraîne de facto l'impossibilité d'utiliser la procédure simplifiée induite par l'article L. 3111-9 du Code de Santé Publique.

Sont dans la même situation ceux qui proposent d'utiliser le vaccin Revaxis®, qui n'a pas d'AMM pour les enfants en dessous de 6 ans, ni en primo-vaccination.

Sont également dans cette situation ceux qui proposent d'offrir gratuitement le vaccin DT VAX® ; ce dernier n'est plus commercialisé en France et ne correspond pas à la recommandation de l'AFSSAPS pour les vaccins pédiatriques car il contient du thiomersal.

Définitions :

L'article

L. 3111-9 du code de la santé publique indique que la

réparation intégrale des préjudices directement imputables à une

vaccination obligatoire […] est assurée par

l'Office national d'indemnisation des

accidents médicaux

[10]. L'indémnisation des

préjudices directement imputables à une

vaccination obligatoire est donc assurée par l'ONIAM. Comment

prouver que les préjudices sont directement imputables à une

vaccination obligatoire ? Qu'en est-il des vaccinations recommandées

non obligatoires ? Comme le rappelle la LNPLV plus haut, toute

personne exigeant ou pratiquant une vaccination non obligatoire est

responsable en cas de préjudice directement imputable à cette

vaccination.

La diphtérie est l'infection due à une bactérie du complexe diphtheriae : Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans ou Corynebacterium pseudotuberculosis. Ces trois espèces de bactéries sont en effet capables de produire la toxine diphtérique, cette toxine étant la responsable des manifestations cliniques. La principale manifestation de la diphtérie est une infection des voies respiratoires supérieures qui peut conduire à la paralysie du système nerveux central ou bien du diaphragme et de la gorge entraînant la mort par asphyxie.

L'infection à C. diphtheriae est hautement contagieuse. Le mode de transmission se fait par voie aérienne lors de contacts directs avec des malades ou des porteurs sains. L'infection à C. ulcerans est transmise par ingestion de lait cru ou par contact avec des animaux de compagnie, souvent asymptomatiques. L’infection à C. pseudotuberculosis est très rare et due à des contacts avec des caprins, le plus souvent.

Le vaccin anti-diphtérique est élaboré à partir d’une substance toxique produite par le germe et responsable des troubles : la toxine, rendue inoffensive après traitement par le formol et la chaleur. Il est toujours associé aux vaccins tétanique et poliomyélitique, et se retrouve dans diverses présentations comportant également le vaccin coquelucheux, associé ou non aux vaccins contre les infections invasives à Haemophilus influenzae B et contre l’hépatite B. [11]

L'obligation de se faire vacciner contre la diphtérie date de 1938. C'est la loi du 25 juin 1938, modifiée par les lois du 7 septembre 1948 et du 12 août 1966 qui impose les 3 premières injections pratiquées avant 18 mois et le rappel un an après.

Dans le BEH numéro 39 du 23 septembre 1997, à la page 179 est présenté un extrait de la note éditoriale de la rédaction d'Eurosurveillance - vol. 2, numéro 8/9 d'août-septembre 1997 qui liste le nombre de cas déclarés de diphtérie en France depuis 1987 : 1 en 1987, 0 en 1988, 1 en 1989, 0 de 1990 à 1997 inclus.

Le document de l'InVS intitulé La diphtérie en France, 2001-2003 liste le nombre de notifications obligatoires transmises par les médecins inspecteurs de santé publique au Centre national de référence (CNR) pour cette maladie : 4 cas en 1983, 3 en 1984, 3 en 1985, 4 en 1986, 2 en 1987, 0 en 1988, 1 en 1989, 0 de 1990 à 2001 inclus, 1 en 2002 et 3 en 2003. Les trois cas signalés en 2003 concernent la bactérie Corynebacterium ulcerans, les autres cas concernent la bactérie Corynebacterium diphtheriae. Tableau récapitulatif :

| Année | Nombre de cas |

|---|---|

| 1983 | 4 |

| 1984 | 3 |

| 1985 | 3 |

| 1986 | 4 |

| 1987 | 2 (1) |

| 1988 | 0 |

| 1989 | 1 |

| 1990 | 0 |

| 1991 | 0 |

| 1992 | 0 |

| 1993 | 0 |

| 1994 | 0 |

| 1995 | 0 |

| 1996 | 0 |

| 1997 | 0 |

| 1998 | 0 |

| 1999 | 0 |

| 2000 | 0 |

| 2001 | 0 |

| 2002 | 1 |

| 2003 | 3 |

En résumé, de 1983 à 2003, il y a eu entre 0 et 4 cas de diphtérie déclarés par an.

La diphtérie a les codes CIM (Classification internationale des maladies) suivants :

À partir de la base CépiDc de l'Inserm, il est possible d'extraire le nombre de personnes décédées de certaines maladies en fonction des années. Voici donc une copie de ces données pour la diphtérie sur le territoire de la France métropolitaine :

Note : les 0 ont été remplacés par des blancs pour mieux visualiser le nombre de décès et la répartition par âge.

| Année | Nombre de décès | Âge des cas (années) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | ||

| 1979 | 1 | 1 | |||||||||||

| 1980 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||

| 1981 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||

| 1982 | 0 | ||||||||||||

| 1983 | 0 | ||||||||||||

| 1984 | 0 | ||||||||||||

| 1985 | 1 | 1 | |||||||||||

| 1986 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||

| 1987 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||

| 1988 | 0 | ||||||||||||

| 1989 | 0 | ||||||||||||

| 1990 | 0 | ||||||||||||

| 1991 | 0 | ||||||||||||

| 1992 | 0 | ||||||||||||

| 1993 | 0 | ||||||||||||

| 1994 | 0 | ||||||||||||

| 1995 | 0 | ||||||||||||

| 1996 | 0 | ||||||||||||

| 1997 | 0 | ||||||||||||

| 1998 | 0 | ||||||||||||

| 1999 | 0 | ||||||||||||

| 2000 | 0 | ||||||||||||

| 2001 | 0 | ||||||||||||

| 2002 | 0 | ||||||||||||

| 2003 | 0 | ||||||||||||

| 2004 | 0 | ||||||||||||

| 2005 | 0 | ||||||||||||

| 2006 | 0 | ||||||||||||

| 2007 | 0 | ||||||||||||

| 2008 | 0 | ||||||||||||

| 2009 | 1 | 1 | |||||||||||

| 2010 | 0 | ||||||||||||

Sur la période 1988-2010, il y a donc eu une personne décédée de la diphtérie et elle avait entre 75 et 84 ans.

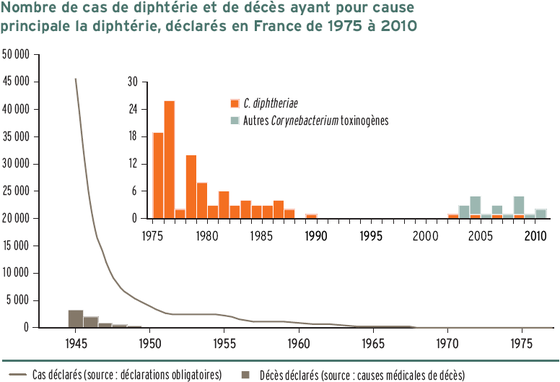

La courbe suivante est tirée du guide des vaccinations 2012 :

Note : le sous-graphique en couleur illustre le nombre de cas déclarés de diphtérie, et non le nombre de décès dus à cette maladie.

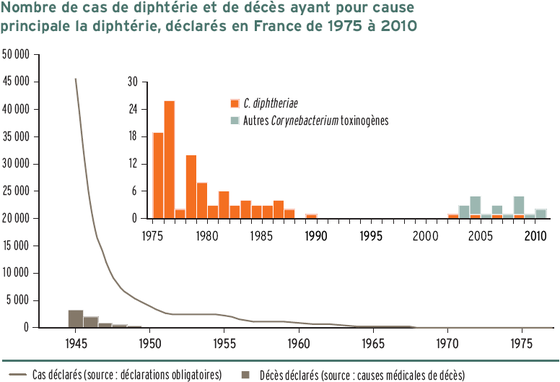

Le graphique suivant est issu des données de l'Annuaire statistique de la France - Résumé rétrospectif, 1966 ( Tableau III page 123) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Le nombre de cas de diphtérie y est représenté pour la France sur la période 1919-1964.

Il semble que la deuxième guerre mondiale a eu une grande influence sur le nombre de cas de diphtérie puisque ce nombre a d'abord baissé de 23 714 en 1930 à 13 795 en 1940 puis est brutalement remonté jusqu'à atteindre 46 750 en 1943 et 45 541 en 1945.

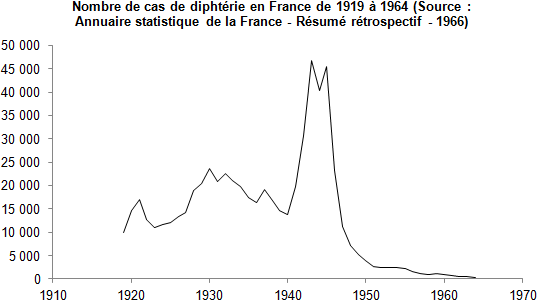

Le graphique suivant est issu des données de l'Institut national d'études démographiques (INED) interrogeables sur http://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/bases-donnees/causes-deces-depuis-1925/base-vallin_mesle. Le nombre de décès par diphtérie (diphtérie rhino-pharyngée, diphtérie nasale, diphtérie laryngée et diphtérie sans précision) y est représenté pour la France sur la période 1925-1999.

Il semble que la deuxième guerre mondiale a eu une grande influence sur le nombre de décès par diphtérie puisque ce nombre a d'abord baissé de 2708 en 1930 à 674 en 1939 puis est brutalement remonté jusqu'à atteindre 3301 en 1945.

Le tétanos est dû à une bactérie : Clostridium tetani, productrice d’une substance appelée toxine, qui se fixe sur les centres nerveux et provoque de violentes contractures musculaires pouvant entraîner la mort par blocage des muscles respiratoires. Cette bactérie se trouve dans le sol (germe tellurique).

Le vaccin est élaboré à partir d’une substance toxique produite par le germe et responsable des troubles, la toxine est rendue inoffensive après traitement par le formol et la chaleur. Il est disponible en présentation monovalente et se retrouve dans diverses présentations comportant également les vaccins contre la diphtérie et la poliomyélite. Associés ou non au vaccin coquelucheux et aux vaccins contre les infections invasives à Haemophilus influenzae B et contre l’hépatite B. [12]

Interrogation : dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire numéro 26 du 26 juin 2012, publié par l'Institut de veille sanitaire (InVS), il est dit :

La maladie ne conférant aucune immunité, le seul moyen de prévention est la vaccination avec une politique de rappel bien conduite.

Je m'interroge sur cette phrase : si la maladie ne confère aucune immunité, cela signifie que mon système immunitaire n'est pas capable de produire d'anticorps contre le tétanos lorsque je contracte cette maladie. Je pourrai donc contracter à nouveau le tétanos une fois guéri. Si mon système immunitaire ne peut produire d'anticorps suite à une exposition au tétanos, comment la vaccination peut-elle prévenir cette maladie, ce vaccin étant lui-même fabriqué à partir de la substance toxique responsable des troubles du tétanos ? À cette question, j'ai trouvé deux réponses que je rapporte ci-dessous.

Dans le volume 3 concernant le tétanos de Les bases immunologiques de la vaccination, le Dr Arthur M. Galazka du Programme élargi de vaccination (PEV) de l'OMS indique :

La toxine tétanique est très toxique ; on estime la dose mortelle pour l'homme à moins de 2,5 ng par kilo.

[…]

Seule la vaccination permet d'induire une immunité envers la toxine tétanique. Lors du tétanos clinique, la guérison ne s'accompagne pas d'une protection contre de futures infections par Cl. tétani. En effet, une faible quantité de toxine tétanique, suffisant à provoquer la maladie, ne permet pas de stimuler la production d'anticorps. Aussi les personnes ayant contracté la maladie doivent être vaccinées avec l'anatoxine tétanique au moment du diagnostique ou durant leur convalescence

D'après cette première réponse, si le tétanos n'immunise pas, c'est

parce que, la quantité de toxine mortelle pour l'homme étant faible,

celle provoquant le tétanos devrait être encore plus faible, trop

faible pour stimuler le système immunitaire.

Il faudrait donc stimuler le système immunitaire avec une dose de

toxine suffisante pour stimuler l'immunité, mais suffisamment

affaiblie pour ne pas provoquer le tétanos, voire la mort : il s'agit

de l'anatoxine tétanique. Quelle est la dose d'anatoxine suffisante

pour stimuler l'immunité ? L'article ne le précise pas mais indique

que on considère le taux protecteur minimum [d'antitoxine

tétanique] à 0,01 UI/ml de sérum

. Ce taux a été déterminé par

M.C. Hardegree et coll. en 1970 et diffusé comme tel lors de la 4ème

conférence internationale sur le tétanos, à Dakar, en

1971 [13].

Dans la suite de son article, le

Dr Galazka cite des études dans lesquelles sont rapportés certains cas

de malades du tétanos ayant des taux supérieurs à 0,01 UI/ml,

particulièrement notable est le cas de ce malade qui avait un taux

compris entre 0,1 et 1 UI/ml. Jean PILETTE cite également d'autres

études, la plus notable étant résumée

ainsi [14] :

un homme de 29 ans fut atteint d'un tétanos grave. Il avait été complètement vacciné à l'armée 10 ans auparavant, et, 51 jours avant son hospitalisation pour tétanos, il avait été hyperimmunisé pour fournir, à partir de son sérum, une immunoglobuline anti-tétanique commerciale. À son admission à l'hôpital, le taux d'anticorps anti-tétaniques dans son sang était de 25 UI/ml, soit 2500 fois le taux considéré comme protecteur du tétanos.

Dans ces conditions, le fait de posséder un taux d'anticorps supérieur à 0,01 UI/ml de sérum n'est pas une garantie d'immunité envers le tétanos. Si les anticorps ne garantissent pas l'immunité face au tétanos, même avec un taux d'antitoxine dans le sérum 2500 fois plus important que le taux considéré comme protecteur, c'est peut-être parce que la toxine, lors d'un tétanos clinique, ne passe pas dans le sang. C'est l'objet de la deuxième réponse que j'ai trouvée : lors d'un tétanos clinique, la toxine apparaît seulement en milieu anaérobie, c'est-à-dire dans lequel l'oxygène est absent. Comme le sang, dans lequel l'anatoxine tétanique est injectée lors d'une vaccination, est un milieu oxygéné, la toxine ne peut pas y être présente de manière notable. La toxine tétanique passe directement dans le système nerveux et ne rencontre pas l'antitoxine présente dans le sang [13]. Cette réponse entraîne que le vaccin antitétanique et le sérum antitétanique n'ont aucune utilité contre un tétanos clinique.

L'obligation de se faire vacciner contre le tétanos avant l'âge de 18 mois date de la loi du 24 novembre 1940.

Dans le BEH numéro 10 du 16 mars 1987, on recense 114 cas déclarés de tétanos en 1984 et 124 en 1985 ; après enquête du BEH, on passe à 141 et 131 cas respectivement. D'après l'article intitulé "Le tétanos en France en 2000", extrait du document Surveillance nationale des maladies infectieuses 1998-2000 (p. 109), 39 cas sont survenus en 1996, 29 en 1997, 20 en 1998, 17 en 1999 et 29 en 2000. D'après Le tétanos en France en 2001-2003, 28 cas de tétanos ont été déclarés en 2001, 17 en 2002 et 30 en 2003. D'après le BEH numéro 07 du 14 février 2006, 17 cas de tétanos ont été déclarés en 2002, 30 en 2003 et 20 en 2004. D'après le BEH numéro 26 du 26 juin 2012, 3 cas ont été déclarés en 2008, 9 en 2009, 15 en 2010 et 9 en 2011.

Il est important de noter que le nombre de cas déclarés est souvent considéré comme inférieur au nombre de cas réels : le nombre de cas déclarés se situerait entre 56 % et 60 % du nombre de cas réels (voir BEH numéro 07 du 14 février 2006 et BEH numéro 26 du 26 juin 2012), bien que pour pouvoir mesurer cette valeur, il faille connaître le nombre de cas réels, ce qui n'est pas le cas.

| Année | Nombre de cas |

|---|---|

| 1984 | 141 (114) |

| 1985 | 131 (124) |

| 1986 | - |

| 1987 | - |

| 1988 | - |

| 1989 | - |

| 1990 | - |

| 1991 | - |

| 1992 | - |

| 1993 | - |

| 1994 | - |

| 1995 | - |

| 1996 | 39 |

| 1997 | 29 |

| 1998 | 20 |

| 1999 | 17 |

| 2000 | 29 |

| 2001 | 28 |

| 2002 | 17 |

| 2003 | 30 |

| 2004 | 20 |

| 2008 | 3 |

| 2009 | 9 |

| 2010 | 15 |

| 2011 | 9 |

L'évaluation de la mortalité est souvent faite en comparant le nombre de personnes décédées dont on a diagnostiqué qu'elles l'avaient été suite à un tétanos et le nombre de cas déclarés de tétanos. Si l'on considère que le nombre de personnes décédées du tétanos est juste et que celui des personnes déclarées atteintes de cette maladie est sous-évalué, les taux de mortalité donnés pour le tétanos sont donc surévalués.

Le tétanos non-néonatal et non-obstétrical a les codes CIM (Classification internationale des maladies) suivants :

À partir de la base CépiDc de l'Inserm, il est possible d'extraire le nombre de personnes décédées de certaines maladies en fonction des années. Voici les données pour le tétanos non-néonatal et non-obstétrical sur le territoire de la France métropolitaine :

Note : les 0 ont été remplacés par des blancs pour mieux visualiser le nombre de décès et la répartition par âge.

| Année | Nombre de décès | Âge des cas (années) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | ||

| 1979 | 95 | 1 | 4 | 8 | 27 | 44 | 11 | ||||||

| 1980 | 137 | 1 | 1 | 3 | 10 | 35 | 70 | 17 | |||||

| 1981 | 98 | 1 | 2 | 5 | 33 | 47 | 10 | ||||||

| 1982 | 101 | 2 | 9 | 32 | 44 | 12 | 2 | ||||||

| 1983 | 68 | 6 | 11 | 41 | 9 | 1 | |||||||

| 1984 | 63 | 9 | 21 | 26 | 7 | ||||||||

| 1985 | 68 | 2 | 7 | 17 | 29 | 12 | 1 | ||||||

| 1986 | 29 | 1 | 2 | 7 | 15 | 4 | |||||||

| 1987 | 47 | 1 | 7 | 6 | 27 | 6 | |||||||

| 1988 | 29 | 1 | 5 | 17 | 6 | ||||||||

| 1989 | 29 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 | |||||||

| 1990 | 19 | 1 | 2 | 11 | 5 | ||||||||

| 1991 | 21 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | |||||||

| 1992 | 17 | 7 | 7 | 3 | |||||||||

| 1993 | 24 | 3 | 10 | 10 | 1 | ||||||||

| 1994 | 12 | 5 | 6 | 1 | |||||||||

| 1995 | 17 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | |||||||

| 1996 | 16 | 2 | 5 | 8 | 1 | ||||||||

| 1997 | 18 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | |||||||

| 1998 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||||||

| 1999 | 10 | 2 | 1 | 7 | |||||||||

| 2000 | 13 | 2 | 5 | 6 | |||||||||

| 2001 | 10 | 1 | 3 | 6 | |||||||||

| 2002 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||

| 2003 | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||||

| 2004 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||

| 2005 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||

| 2006 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||

| 2007 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||

| 2008 | 2 | 2 | |||||||||||

| 2009 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||

| 2010 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||

On note que tous les cas morts du tétanos entre 1990 et 2010 avaient plus de 45 ans et que leur nombre est inférieur à 25 par an. Sur la période 1998-2010, le nombre de cas reste inférieur à 15 par an et l'âge minimum est de 55 ans.

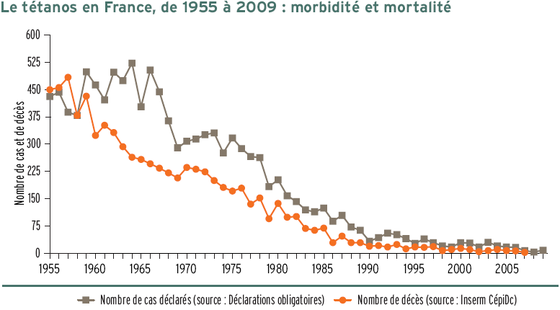

La courbe suivante est tirée du guide des vaccinations 2012 :

On remarque que pour les années 1955, 1956 et 1957, le nombre de décès dus au tétanos est supérieur au nombre de cas déclarés. Cela est probablement dû au fait que le système mis en place pour détecter les cas atteints de tétanos n'était pas encore totalement opérationnel à ces dates. Ce fait doit nous rappeler que le nombre de cas déclarés d'une maladie peut être inférieur au nombre de cas réels.

Le graphique suivant est issu des données de l'Institut national d'études démographiques (INED) interrogeables sur http://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/bases-donnees/causes-deces-depuis-1925/base-vallin_mesle. Le nombre de décès par tétanos (tétanos et tétanos du nouveau-né) y est représenté pour la France sur la période 1925-1999.

Il semble que la deuxième guerre mondiale a eu une grande influence sur le nombre de décès par tétanos puisque ce nombre, toujours inférieur à 306 sur la période 1925-1939, est brutalement remonté de 151 en 1937 jusqu'à atteindre 1031 en 1944. Il faut attendre 1963 pour atteindre un nombre de décès par tétanos inférieur à 306.

D'après le Bulletin

épidémiologique hebdomadaire numéro 26 du 26 juin 2012 : si peu

de cas subsistent encore [en France], tous sont évitables par la

vaccination

. Le lecteur est donc porté à croire que l'efficacité

du vaccin contre le tétanos est de 100% alors que pour 21 patients

parmi les cas de tétanos répertoriés dans ce BEH (soit 58,3% du

total), le statut vaccinal était inconnu. Il est donc tout à fait

plausible qu'une partie au moins de ces cas ait été vaccinée. De plus,

dans

le BEH

numéro 10 du 16 mars 1987, on constate que, parmi les cas

recensés, 11 personnes étaient vaccinées avec certitude (soit 4 %)

parmi lesquelles 2 l'étaient depuis un an maximum, soit

2/272=0,7 %. Le vaccin contre le tétanos n'a donc pas protégé au moins

ces 2 personnes et l'efficacité de 100 % n'est pas vérifiée. Se

peut-il que cela soit dû à une vaccination mal conduite ?

La poliomyélite est due à l'infection des motoneurones de la substance grise de la corne antérieure de la moelle épinière, celle qui concerne la motricité. Il s'agit d'une maladie très contagieuse provoquée par un virus (le poliovirus) qui envahit le système nerveux et peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles.

En France on utilise un vaccin injectable inactivé, c’est-à-dire dans lequel le virus est tué. Un vaccin constitué de virus vivants atténués administré par voie orale existe également, mais son usage n’est plus recommandé dans notre pays sauf en cas d’épidémie ; en effet il est susceptible (bien que le risque soit très faible), de provoquer des paralysies chez les personnes à qui il est administré ou dans leur entourage. Le vaccin est disponible en présentation monovalente. [15]

La poliomyélite a disparu de France depuis 1990 (voir le BEH numéro 46-47 du 13 novembre 2000). Néanmoins :

En 1997, à la demande de l'OMS (Organisation mondiale de la santé), une Commission nationale de certification de l'éradication de la poliomyélite a été créée par la Direction Générale de la Santé qui l'a chargée d'évaluer le dispositif de surveillance et de lutte contre la poliomyélite et de proposer les mesures permettant d'attester de l'absence de circulation de virus sauvage sur le territoire national. Cette commission a estimé que la dernière étape de l'élimination de la polio en France impliquait un renforcement de la stratégie de lutte contre cette maladie, associant le maintien à un niveau très élevé de la couverture vaccinale au renforcement de la vigilance clinique et de la surveillance virologique.

L'obligation de se faire vacciner contre la poliomyélite date de juillet 1964. L'article R. 3111-3 du code de la santé publique précise que la primovaccination doit avoir lieu avant 18 mois et les rappels avant 13 ans.

La poliomyélite a les codes CIM (Classification internationale des maladies) suivants :

À partir de la base CépiDc de l'Inserm, il est possible d'extraire le nombre de personnes décédées de certaines maladies en fonction des années. Résultats pour la France métropolitaine (poliomyélite hors séquelles) :

Note : les 0 ont été remplacés par des blancs pour mieux visualiser le nombre de décès et la répartition par âge. La base CépiDc ne donnant pas de donnée pour le code CIM-10 A80, j'ai demandé ces données au contact CépiDc qui me les a fournies.

| Année | Nombre de décès | Âge des cas (années) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | ||

| 1979 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||

| 1980 | 0 | ||||||||||||

| 1981 | 1 | 1 | |||||||||||

| 1982 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||

| 1983 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||

| 1984 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||

| 1985 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||

| 1986 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||

| 1987 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||

| 1988 | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||||||

| 1989 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||

| 1990 | 0 | ||||||||||||

| 1991 | 0 | ||||||||||||

| 1992 | 0 | ||||||||||||

| 1993 | 0 | ||||||||||||

| 1994 | 0 | ||||||||||||

| 1995 | 0 | ||||||||||||

| 1996 | 0 | ||||||||||||

| 1997 | 0 | ||||||||||||

| 1998 | 0 | ||||||||||||

| 1999 | 0 | ||||||||||||

| 2000 | 0 | ||||||||||||

| 2001 | 0 | ||||||||||||

| 2002 | 0 | ||||||||||||

| 2003 | 0 | ||||||||||||

| 2004 | 0 | ||||||||||||

| 2005 | 0 | ||||||||||||

| 2006 | 0 | ||||||||||||

| 2007 | 0 | ||||||||||||

| 2008 | 0 | ||||||||||||

| 2009 | 0 | ||||||||||||

| 2010 | 0 | ||||||||||||

Sur la période 1990-2010, il n'y a donc eu aucune personne décédée de la poliomyélite.

Officiellement, on considère qu'à partir d'un an après le début d'une poliomyélite, s'il y a décès, cela est dû aux séquelles de la poliomyélite et non à la poliomyélite. Résultats pour la France métropolitaine pour les séquelles de la poliomyélite seules :

Note : les 0 ont été remplacés par des blancs pour mieux visualiser le nombre de décès et la répartition par âge.

| Année | Nombre de décès | Âge des cas (années) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | ||

| 1979 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||

| 1980 | 25 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||

| 1981 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||

| 1982 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||

| 1983 | 16 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||

| 1984 | 22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||

| 1985 | 14 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||||||

| 1986 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||

| 1987 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||

| 1988 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||

| 1989 | 31 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | ||||

| 1990 | 35 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 | 2 | |||||

| 1991 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||

| 1992 | 22 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | ||||||

| 1993 | 27 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||

| 1994 | 22 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | ||||||

| 1995 | 27 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | |||||

| 1996 | 17 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | |||||||

| 1997 | 24 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||

| 1998 | 25 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | |||||

| 1999 | 32 | 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | ||||||

| 2000 | 36 | 1 | 4 | 14 | 9 | 6 | 2 | ||||||

| 2001 | 58 | 1 | 6 | 6 | 18 | 18 | 8 | 1 | |||||

| 2002 | 45 | 2 | 3 | 9 | 17 | 11 | 3 | ||||||

| 2003 | 44 | 1 | 2 | 6 | 16 | 14 | 3 | 2 | |||||

| 2004 | 52 | 1 | 3 | 5 | 12 | 21 | 9 | 1 | |||||

| 2005 | 56 | 3 | 4 | 14 | 23 | 9 | 3 | ||||||

| 2006 | 46 | 1 | 3 | 10 | 20 | 12 | |||||||

| 2007 | 40 | 1 | 10 | 8 | 11 | 8 | 2 | ||||||

| 2008 | 37 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | 4 | ||||||

| 2009 | 40 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 11 | 2 | |||||

| 2010 | 42 | 2 | 5 | 6 | 15 | 13 | 1 | ||||||

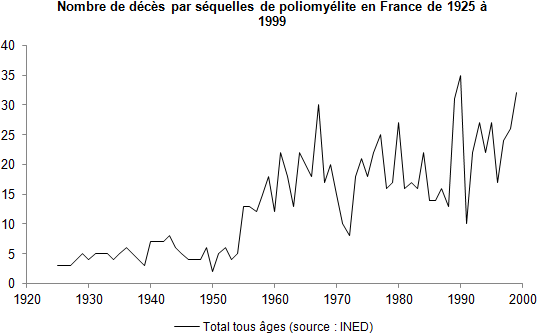

On constate que le nombre de décès dus aux séquelles de la poliomyélite a globalement été multiplié par 2 entre 1979 et 2010 et que les personnes les plus touchées sont les personnes âgées.

La courbe suivante est tirée du guide des vaccinations 2012 :

Définitions :

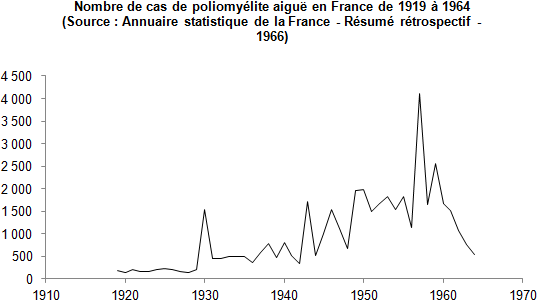

Le graphique suivant est issu des données de l'Annuaire statistique de la France - Résumé rétrospectif, 1966 (Tableau III page 123) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Le nombre de cas de poliomyélite aiguë y est représenté pour la France sur la période 1919-1964.

De 1919 à 1929, le nombre de cas de poliomyélite aiguë oscille entre 134 et 222 chaque année. Après le pic de 1930 (1530 cas), le nombre de cas de poliomyélite aiguë a augmenté pour atteindre un maximum de 4109 cas en 1957. Le nombre de cas diminue ensuite à partir de 1959. En 1964, le nombre de cas (533) est supérieur à 222.

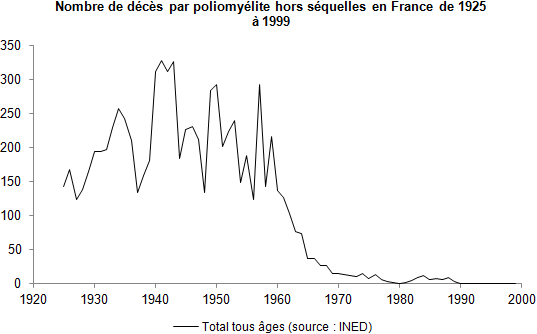

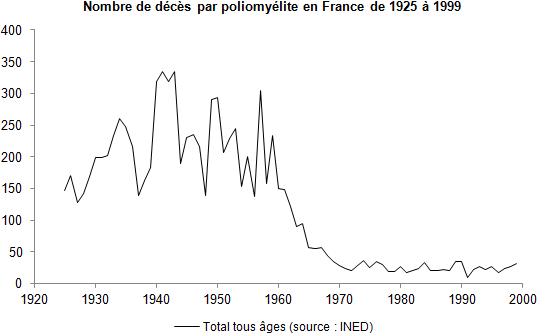

Les graphiques suivants sont issus des données de l'Institut national d'études démographiques (INED) interrogeables sur http://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/bases-donnees/causes-deces-depuis-1925/base-vallin_mesle. Le nombre de décès par poliomyélite hors séquelles (poliomyélite aiguë avec paralysie précisée bulbaire, poliomyélite aiguë avec autre paralysie, poliomyélite aiguë non paralytique, poliomyélite aiguë sans précision), le nombre de décès de séquelles de la poliomyélité aiguë et le nombre total de décès par poliomyélite y est représenté pour la France sur la période 1925-1999.

De 1925 à 1958, le nombre de décès dus à la poliomyélite aiguë hors séquelles oscille entre 124 et 327 par an. Ensuite, on passe de 216 décès en 1959 à 0 en 1990.

De 1925 à 1999, globalement, le nombre de décès dus aux séquelles de la poliomyélite augmente.

Un article intitulé "Les enfants non vaccinés sont en meilleure santé" du courrier d'ALIS numéro 75 présente les résultats d'une étude menée par Angelika Kögel en collaboration avec l'Institut Robert Koch (Allemagne). Cette étude compare la santé des enfants vaccinés avec celle des enfants non vaccinés. L'article montre que les enfants vaccinés sont plus sensibles que les non vaccinés aux maladies suivantes : rhume des foins, neurodermite, allergie au nickel, troubles de la parole, scoliose, otite de l'oreille moyenne, pneumonie, varicelle, scarlatine, salmonelles. En revanche, lorsqu'ils ne sont pas vaccinés, les enfants âgés de 0 à 17 ans sont plus sensibles à la rougeole, aux oreillons et à la rubéole.

Interrogations : les deux groupes étaient-ils composés du même nombre d'enfants ? La répartition par âge et sexe était-elle globalement identique dans les deux groupes ?

Ces résultats corroborent les résultats de l'article intitulé "Unvaccinated Children are Healthier" rédigé par l'Immunization Awareness Society (IAS) en Nouvelle-Zélande. Dans cet article, la taille du groupe vacciné et du non-vacciné est connue et pratiquement identique : 226 vaccinés pour 269 non vaccinés. En dehors du diabète pour lequel aucun cas n'a été rapporté quelque soit le groupe, les enfants vaccinés sont plus sensibles que les non vaccinés aux maladies sondées : asthme, eczéma, otite, otite moyenne, angine, apnée, hyperactivité, épilepsie, retard de développement.

Une maladie infectieuse est une maladie provoquée par la transmission d'un micro-organisme : virus, bactérie, parasite, champignon. La diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont donc des maladies infectieuses.

Dans la résistance de l'organisme aux maladies infectieuses, l'âge

joue un rôle

prépondérant. Le guide

des vaccinations 2012 nous rappelle en effet que : par la

vaccination, on cherche à "avertir" l'individu, à lui permettre une

mise en place plus rapide de moyens de défense spécifiques (anticorps

spécifiques, réactions cellulaires adaptées) afin d'éviter le

développement de l'infection et de le protéger

. Néanmoins, avec

l'âge (après 65 ans) et dans diverses situations d'immunodépression

(comme le sida), la réactivité aux stimulations antigéniques et

notamment aux vaccins s'altère : cette altération concerne notamment

l'immunité T dépendante.

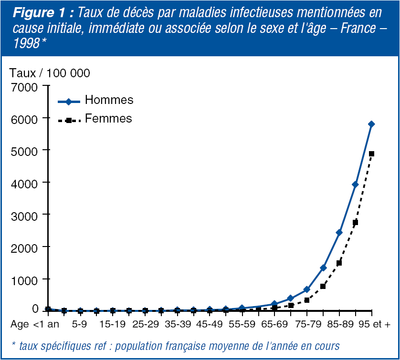

Page 31, la figure 1 du document intitulé Mortalité par maladies infectieuses en France rédigé par l'InVS dans le cadre de la surveillance nationale des maladies infectieuses montre que le taux de mortalité par maladie infectieuse reste stable jusqu'à 50 ans et qu'il augmente fortement à partir de 75-80 ans : on passe ainsi d'un taux de 52,7/100 000 pour les 45-64 ans (6479 personnes) à un taux de 626,2/100 000 pour les 65 ans et plus (56 637 personnes). On remarque également que la courbe de mortalité des femmes est décalée d'environ 10 ans après celle des hommes. Cela peut-il être dû au fait que l'espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes ? Cette figure est reproduite ci-dessous.

La substance active utilisée dans les vaccins permet de stimuler la production d'anticorps pour la maladie visée. Cette substance active peut être : un virus atténué mais vivant, un virus ou une bactérie inactivée par la chaleur ou à l'aide d'agents chimiques.

Un virus atténué mais vivant peut recouvrer sa virulence et provoquer la maladie contre laquelle le vaccin devait agir. Alors, pour enlever leur caractère infectant, les toxines secrétées par le bacille tétanique ou par le bacille diphtérique sont généralement traitées par la chaleur et le formaldéhyde. Ces toxines perdent ainsi leur pouvoir infectant mais restent encore antigéniques. Elles sont appelées anatoxines et servent à la préparation des vaccins antitétaniques et antidiphtériques. [14]

Note : un antigène est une macromolécule reconnue par des anticorps ou des cellules du système immunitaire et capable d'engendrer une réponse immunitaire.

Pour augmenter le pouvoir antigénique d'un antigène, cet antigène est souvent combiné à un adjuvant. Bien souvent, cet adjuvant est de l'aluminium. L'antigène est alors adsorbé sur l'aluminium.

La composition partielle des vaccins ainsi que certaines substances utilisées pour leur fabrication peuvent être trouvées dans les notices des vaccins consultables sur le site de l'ANSM.

Les effets secondaires des vaccins existent et peuvent être dus aux virus et bactéries inoculés ainsi qu'aux adjuvants des vaccins.

D'après le

BEH numéro 46-47 du 13 novembre 2000 (annexes p. 209), en ce qui

concerne la poliomyélite : L'usage quasi exclusif du vaccin inactivé

a fait disparaître le risque de paralysie post-vaccinale lié au vaccin

vivant oral

. Il existait donc, auparavant, un risque de paralysie

post-vaccinale pour ce vaccin qui utilisait un virus atténué mais

vivant. Dans certains cas, ce virus a donc pu recouvrer toute sa

virulence et provoquer une maladie semblable à celle contre laquelle

le vaccin devait protéger. Dans

son guide

des vaccinations 2012, l'INPES nous donne des chiffres :

Entre 1977 et 1989, 109 cas de poliomyélite ont été enregistrés. Onze cas étaient associés au vaccin oral, dont 6 après la première dose (le dernier cas vaccinal est survenu en 1986).

Puis, à propos du vaccin inactivé :

L'efficacité protectrice du vaccin inactivé dans sa version initiale a été démontrée dans un essai contrôlé mené par Thomas Francis aux États-Unis en 1955 : 400 000 enfants avaient reçu par tirage au sort soit un vaccin, soit un placebo ; 71 cas de paralysies poliomyélitiques ont été observées dans le groupe vacciné, contre 445 dans le groupe témoin non vacciné.

Interrogations : les deux groupes étaient-ils composés du même nombre d'enfants ? La répartition par âge et sexe était-elle globalement identique dans les deux groupes ? Des enfants avaient-ils déjà la poliomyélite avant de faire le test ?

Malgré les effets secondaires observés sur le vaccin

oral, il

est toujours utilisé par l'OMS dans les campagnes d'éradication de la

poliomyélite

.

L'utilisation du vaccin oral peut-il expliquer pourquoi les décès dus aux séquelles de la poliomyélite ont globalement augmenté depuis 1979 ?

La vaccination pourrait également avoir une incidence sur l'âge

auquel se rencontre une maladie infectieuse. Dans

son guide

des vaccinations 2012, l'INPES nous dit à propos du vaccin sur la

poliomyélite : [d]urant la période 1977-1984, on notait une

prédominance de la maladie chez les enfants de moins de 5 ans

(65%). Au cours des années 1985-1997, les cas survennaient plus

fréquemment chez l'adulte (43%, versus 19% au cours des

années 1979-1984). La fréquence des cas dus au sérotype 1 tendait à

diminuer au profit du sérotype 3.

En lisant les notices et RCP des vaccins, on peut connaître les effets secondaires qui leur sont associés. Par exemple, dans la notice du DTVax :

Comme tous les médicaments, DTVAX est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables rapportés sont les suivants :

- Gonflement des ganglions.

- Réactions allergiques ou d'hypersensibilité : urticaire, gonflement (œdème).

- Réactions cutanées : démangeaisons (prurit), rougeur de la peau (érythème).

- Maux de tête, vertige.

- Hypotension.

- Vomissement.

- Douleur des muscles et des articulations.

- Des réactions au point d'injection telles que douleur, rash rougeur, induration ou œdème dans les 48 heures et persistant 1 à 2 jours. Ces réactions peuvent parfois être accompagnées de nodules et exceptionnellement d'abcès non infectés.

- Fièvre temporaire, malaise.

Les effets indésirables potentiels (c'est à dire qui n'ont pas été rapportés directement avec DTVAX, mais avec d'autres vaccins contenant un ou plusieurs des constituants de DTVAX sont les suivants) : syndrome de Guillain Barré (sensibilité anormale, paralysie) et neuropathie du plexus brachial (paralysie, douleur diffuse au niveau du bras et de l'épaule) après l'administration d'un vaccin contenant de l'anatoxine tétanique.

Ce vaccin contient du thiomersal comme conservateur et par conséquent des réactions allergiques peuvent survenir.

Chez les nourrissons nés grands prématurés (à 28 semaines d'âge gestationnel au moins) des pauses respiratoires peuvent survenir pendant 2 à 3 jours après la vaccination.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

De son côté, la notice de l'ImovaxPolio dit :

Comme tous les médicaments, IMOVAX POLIO est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont :

- Réactions locales au site d'injection: douleur, érythème (rougeur de la peau), induration.

- Fièvre modérée et transitoire.

D'autres effets indésirables rapportés avec une fréquence très rare (<0,01 %) sont :

- Réactions locales au site d'injection :

- œdème pouvant survenir dans les 48 heures et persister un ou deux jours

- lymphadénopathies (augmentation de la taille des ganglions lymphatiques)

- Réaction d'hypersensibilité (allergie) : urticaire, œdème de Quincke (œdème de la face), choc anaphylactique à l'un des composants du vaccin.

- Arthralgies (douleurs des articulations) modérées et transitoires et des myalgies (douleurs musculaires) dans les jours suivant la vaccination.

- Convulsions associées ou non à de la fièvre dans les jours suivant la vaccination, céphalées (maux de tête), paresthésies (sensations de fourmillement) modérées et transitoires (principalement des membres inférieurs) survenant dans les deux semaines après la vaccination.

- Agitation, somnolence et irritabilité dans la première heure ou les jours suivant la vaccination et disparaissant rapidement.

- Rash (éruption cutanée étendue).

Chez les nourrissons nés grands prématurés (à 28 semaines de grossesse ou moins) des pauses respiratoires peuvent survenir pendant 2 à 3 jours après la vaccination.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans

son guide

des vaccinations 2012, l'INPES nous informe que les vaccins contre

la diphtérie à inoculer aux personnées âgées de 16 ans et plus doivent

l'être avec une anatoxine à concentration faible (d [au lieu de

D]), moins concentrée que l'anatoxine utilisée chez l'enfant en raison

du risque de réactions graves si le sujet est déjà immunisé

. Il

ajoute : le risque de réactions locales et fébriles d'intensité

sévère augmente généralement avec l'âge, la dose d'anatoxine

diphtérique et le nombre de doses administrées. Ces réactions

indésirables peuvent être diminuées par l'utilisation d'un vaccin

contenant une dose réduite d'anatoxine pour la revaccination des

personnes âgées de 16 ans ou plus. Les réactions anaphylactiques

graves sont exceptionnelles (1 à 10 cas/million) (Rüggeberg,

2007). Enfin, des réactions neurologiques ont été très rarement

décrites.

Le choc anaphylactique ou anaphylaxie est défini dans le guide des vaccinations 2012 comme une complication allergique exceptionnelle, grave et potentiellement mortelle de la vaccination. Le médecin vaccinateur doit donc procéder à un interrogatoire afin de rechercher des antécédents éventuels d'allergie à l'un des composants du vaccin. Je cite ce guide :

Le vaccinateur doit reconnaître les signes d’anaphylaxie et être prêt à mettre en route le traitement.

Dans la plupart des cas, la réaction anaphylactique se manifeste dans les trente minutes qui suivent l’injection.

L’anaphylaxie associe de manière rapidement progressive :

- une éruption urticarienne prurigineuse (dans plus de 90 % des cas) ;

- un œdème indolore et croissant au niveau du visage et de la bouche ;

- des signes respiratoires : éternuements, toux, respiration sifflante et laborieuse ;

- une hypotension évoluant parfois vers l’état de choc et le collapsus cardiovasculaire.

Plusieurs gestes sont à effectuer rapidement ou simultanément :

- Étendre le patient sur le côté gauche.

- Rétablir la perméabilité des voies respiratoires si nécessaire.

- Appeler une ambulance.

- Si le site de l’injection le permet, placer un garrot en amont qui ralentira la diffusion du vaccin. Lever le garrot une minute toutes les trois minutes.

- Pratiquer une injection d’adrénaline en urgence en cas de :

de préférence en utilisant des dispositifs prêts à l’emploi – Anapen®, Anahelp® ou Anakit® – ou injecter 0,01 ml/kg d’une solution aqueuse d’adrénaline1 au 1/1000e (dénomination commerciale Adrénaline Aguettant® ou Adrénaline Cooper®) par voie sous-cutanée ou intramusculaire, dans le membre opposé à celui où a été inoculé le vaccin. Ne pas dépasser 0,5 ml. Au besoin, on peut répéter l’injection à deux reprises avec un intervalle de vingt minutes entre chaque injection.

- gêne respiratoire ;

- hypotension ;

- urticaire généralisée ;

- notion d’antécédent anaphylactique grave, etc. ;

- Réévaluer l’état du patient pour déterminer si d’autres médicaments sont nécessaires.

- Faire transporter le patient dans un service d’urgence. Sauf dans les cas où l’anaphylaxie est légère, il est recommandé d’hospitaliser le patient au moins douze heures.

Tous les vaccins injectables sont susceptibles d’entraîner une éventuelle réaction anaphylactique immédiate ; il est donc recommandé de disposer d’un traitement médical approprié à proximité.

Pour les personnes immunodéprimées, le tableau des recommandations vaccinales spécifiques chez les personnes immunodéprimées ou aspléniques, publié par le ministère de la santé, permet d'éviter les vaccins contre-indiqués en fonction du type de déficit immunitaire. Ainsi, le BCG et le ROR (vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole) sont-ils contre-indiqués pour certaines personnes.

En 1995, Inès, alors âgée de 5 mois, reçoit ce vaccin sur prescription médicale dans le cadre de la vaccination obligatoire contre la coqueluche, une des 5 valences contenues par le vaccin Pentacoq. 2 autres valences de ce vaccin font partie des vaccinations obligatoires. Une semaine plus tard, Inès est hospitalisée en urgence pour des troubles neurologiques graves qui ne seront pas mortels mais la laisseront handicapée à 95 %, en cause une rhombomyélite aiguë « imputable à l’administration du vaccin Pentacoq », estime enfin le conseil d’État, après 17 années de procédure.

C’est l’État, et en particulier le Ministre de la Santé, puisque la vaccination était obligatoire, qui sont condamnés à verser plus de 3 millions d’euros à cette dorénavant jeune fille lourdement handicapée (et à la MSA qui a financé les frais d’hospitalisation) : en effet jusqu’en 2002, c’est l’État qui assumait ce risque lié aux vaccinations (L’ONIAM se charge de ces indemnisations depuis 2004). Le laboratoire Sanofi-Pasteur, fabriquant du Pentacoq, n’aura quant à lui rien à débourser.

Il aura fallu 17 ans à la justice pour mettre un terme à cette procédure, 17 ans pendant lesquels la victime et sa famille ont attendu une indemnisation de l’État, mais le Ministère de la Santé et des Sport, représenté aujourd’hui par Xavier Bertrand, a fait trainer le dossier, 17 ans pendant lesquels l’État et donc le contribuable, ont payé des avocats pour s’opposer à la famille de la victime et à la victime.

Jugement confirmé par la jurisprudence numéro 327915 au Conseil d’État du 24 Avril 2012.

D'autres affaires de ce genre existent et la mesure de leur nombre permettrait de mieux jauger les risques dus aux vaccins.

Mise en garde : dans Le chlorure de magnésium dans les maladies infectieuses, Marie Billi déconseille ce traitement pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale.

Dans son livre Prévenir et guérir la poliomyélite, le Dr Auguste Neveu, médecin de campagne au Breuil-Magné, présente 20 cas de poliomyélites qu'il a rencontrés et qu'il a traités par le chlorure de magnésium. Le traitement au chlorure de magnésium permet en effet, lorsque le malade est traité suffisamment tôt, de guérir la poliomyélite. Le Dr Neveu décompose l'évolution de la maladie en 4 étapes :

Le Dr Neveu estime que le traitement doit être effectué, au plus tard, à la raideur douloureuse de la colonne vertébrale dorsale. Si le traitement est pris après, l'état du malade peut être amélioré mais il ne pourra pas guérir complètement.

La concentration à utiliser est : 20 g de chlorure de magnésium en poudre dilués dans 1 litre d'eau. La posologie conseillée par le Dr Neveu est la suivante :

Dans Le chlorure de magnésium dans l'élevage. Traitement cytophylactique des maladies infectieuses., ouvrage du Dr Auguste Neveu repris récemment dans Le chlorure de magnésium dans les maladies infectieuses, le Dr Neveu affirme avoir guéri une petite malade de diphtérie grâce au chlorure de magnésium :

En 1932, je fis prendre du chlorure de magnésium à une petite malade, Ghislaine L…, atteinte d'angine suspecte, dans le but d'atténuer les troubles anaphylactiques du sérum que je pensai devoir lui injecter [le Pr Pierre Delbet a montré, par des expériences décrites dans Politique préventive du cancer, que la prise de chlorure de magnésium plusieurs jours avant une anaphylaxie améliorait la résistance des cobayes à celle-ci], en attendant l'analyse de son prélèvement amygdalien. Je fus surpris : le lendemain matin, de constater la guérison totale de Ghislaine avant que le résultat de cette analyse - qui était positive pour le bacille de Löffler [le bacille de Löffler est une autre dénomination du Corynebacterium diphtheriae] - me fut communiqué par le laboratoire. Cette première guérison de la diphtérie par le chlorure de magnésium a été le point de départ de mes recherches sur le traitement cytophylactique des maladies infectieuses en général.

Dans son livre, Tétanos - Le mirage de la vaccination, Françoise Joët présente plusieurs médecins ayant utilisé le chlorure de magnésium avec succès chez leurs patients atteints de tétanos :

[Le Dr Chevreuil de Nantes] faisait paraître en 1973 une communication qui apportait des précisions sur l'utilisation du chlorure de magnésium pour guérir certaines maladies (zona, tétanos, grippe, poliomyélite) [16]. [Il] cite des cas précis de personnes dans sa clientèle qu'il a guéries, en milieu hospitalier, avec du chlorure de magnésium en utilisant des ampoules de 10 cc à 20 % en intraveineuse avec une aiguille très petite (d'autres malades ont utilisé avec succès des ampoules de 20 cc à 10 %). L'injection doit se faire très lentement, en 8 à 20 minutes. Nous présentons ci-dessous un récit de guérison demeuré célèbre, rapporté par le Docteur Chevreuil. Il s'agit de l'effet d'un traitement au chlorure de magnésium qu'un de ses confrères, le Docteur Fumeron, avait pratiqué sur un patient à l'hôpital de Saint-Jean-d'Angely dans les Charentes-Maritimes :

Puis, un matin, dans son service, est arrivé un malade atteint de tétanos, un jardinier, qui, hélas, avait été soigné trop tard ; il était déjà en lame de ressort. Estimant, bien sûr, cet homme perdu, à ce stade, il eut l'idée de recourir au chlorure de magnésium afin de lui donner une dernière chance. Il lui injecta par voie intraveineuse une ampoule de 10 cc de ce remède en solution à 25 %, donc 2,50 g, ceci en vingt minutes. Il avait choisi cette voie parce qu'il était impossible de faire autrement, à la fois en raison de la contracture du malade et de la rapidité avec laquelle il fallait agir. Il eut la surprise, une vingtaine de minutes après, en revenant dans la chambre du jardinier, de le découvrir, assis sur son lit, et demandant à boire. Très surpris mais très encouragé, notre confrère continua pendant quelques jours les mêmes injections. Le jardinier repartit chez lui, guéri.

[À suivre]De son côté le Docteur Fumeron avait guéri dans le service où il exerçait à l'hôpital de St-Jean-d'Angély (Charentes-Maritimes) huit cas de tétanos par des injections intraveineuses de chlorure de magnésium desséché à 5 g pour 20 cc de sérum physiologique toutes les 12 heures avec pénicilline associée à 1 000 000 unités pendant trois jours dans quatre de ces cas. Ce traitement appliqué dans 8 cas a réussi à 100 % en créant une décontraction immédiate [17].

J'avais espéré, en commençant cet article, pouvoir quantifier de manière assez nette la balance bénéfice/risque de la vaccination contre les trois maladies que sont la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Malheureusement, malgré mes recherches, je ne peux pas avoir d'avis tranché sur le sujet. J'ai néanmoins pu soulever quelques points intéressants :

Le présent article est appelé à évoluer en fonction des messages que je recevrai des lecteurs intéressés. Mon adresse électronique est la suivante : cjarry chez cjarry point org.

[À suivre]Les notices des vaccins sont consultables sur: http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php. Un glossaire est disponible sur http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/glossair/glossair.php.

Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique.

La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation.

L'article 1er du décret numéro 2007-1111 du 17 juillet 2007 dit :La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, à des âges déterminés et en fonction du milieu de vie ou des risques que font encourir certaines activités.

Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de mineurs sont tenues personnellement à l'exécution de cette obligation.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.

NOTA :

L'article 1er du décret numéro 2007-1111 du 17 juillet 2007 suspend cette obligation vaccinale pour certains établissements, consulter cet article.

L'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour :

- A. - Les enfants de moins de six ans accueillis :

- 1° Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324-1 ;

- 2° Dans les écoles maternelles ;

- 3° Chez les assistantes maternelles ;

- 4° Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;

- 5° Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

- B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent :

- 1° Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ;

- 2° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale.

L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

L'offre d'indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l'office. Un conseil d'orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d'administration de l'office.

L'offre indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

L'acceptation de l'offre de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'office est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Copyright (c) 2013, 2014 Christophe Jarry

Cet article est publié sous la licence Creative Commons

Attribution-Partage dans les mêmes conditions

(CC BY-SA

3.0 FR).